先週末、オーケストラの演奏会を鑑賞してきた。

生のオーケストラに触れるのは中学生の頃、校外学習として参加した「わくわくオーケストラ」以来だと思う。

実のところ、僕はそれほど音楽に興味があるわけではない。

モーツァルトやバッハ、ベートーヴェンは名前を知っているだけだし、交響曲と協奏曲の違いもわからない。

友人と流行りの曲や歌手について語り合うのも苦手だった。

ただ、「誰かが一から作り出したもの」には興味があり、そういう意味では音楽にも小説にも映像作品にもその他創作物に対しても等しくある程度の興味がある、と言えなくもない。

実際、僕のToDoリストにも「オーケストラの演奏会に行ってみたい」という項目がある。

そんな音楽に興味があるようなないような中途半端な僕が今回、思い立って鑑賞してきたのは『新日本フィルハーモニー交響楽団 第664回 定期演奏会〈サントリーホール シリーズ〉』だ。

特に「これが聞きたい!この人の演奏を聴きたい!」といったものはなかったので、近日かつ近場の演奏会を探した結果、これが当てはまったに過ぎない。

結果的に、この演奏会にはとても満足できた。

チケット購入

チケットを購入するにあたり、まず驚いたのは演奏会の数の多さだった。

ほぼ毎日、何かしらの演奏会が開かれている。

特に週末(金、土、日)は5~10件程度もの演奏会が開催されている。

また、オーケストラの数自体も豊富で、今回僕が鑑賞した『新日本フィルハーモニー交響楽団』の他にも『日本フィルハーモニー交響楽団』『NHK交響楽団』『東京交響楽団』など、比喩抜きに数えきれないほどのオーケストラが日本に存在している。

今回は日程と地理を鑑みて上記の演奏会を鑑賞したが、本当に迷う程たくさんのオーケストラ、演奏会が存在することを知った。

また、値段設定にも驚かされた。

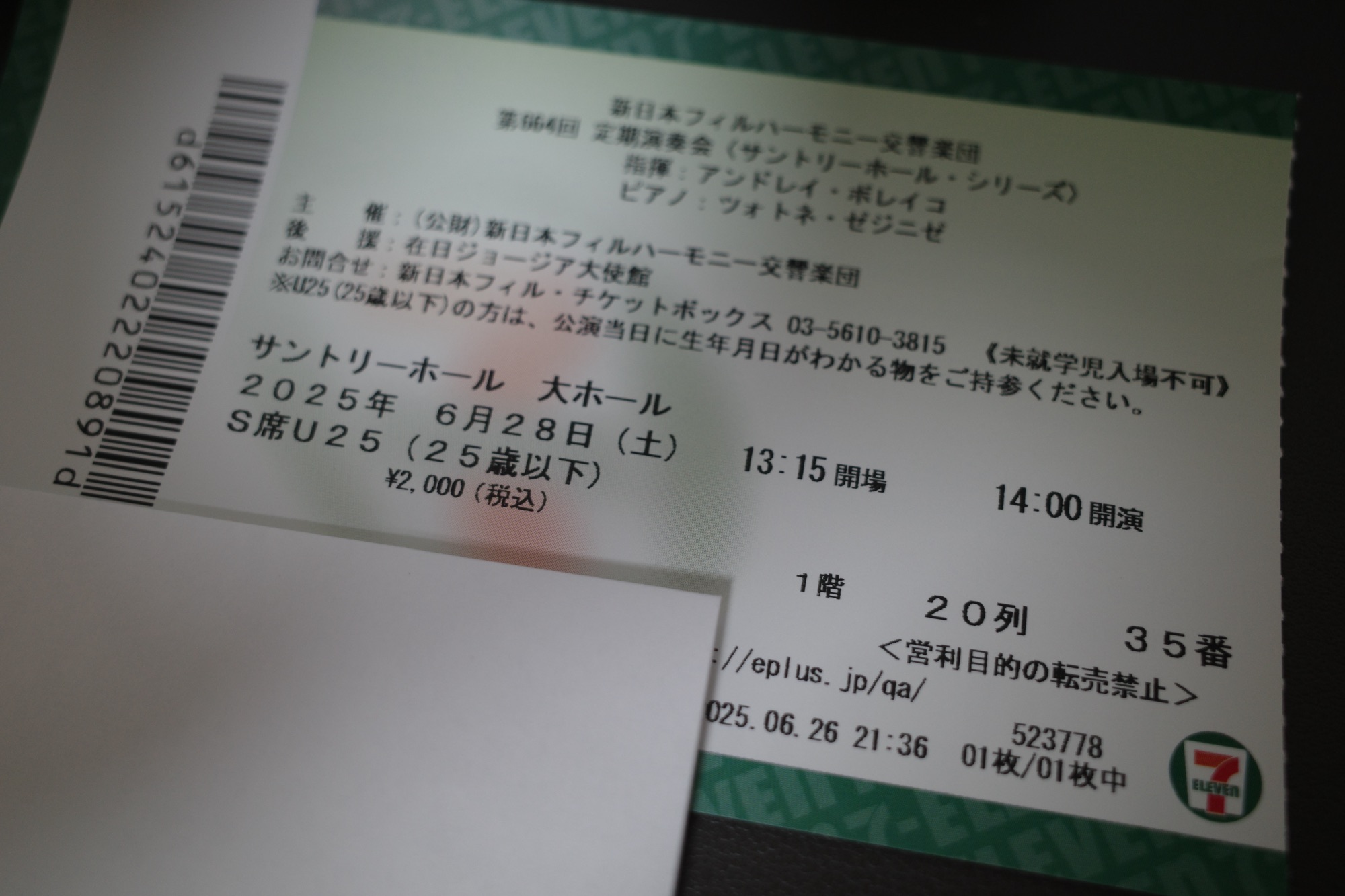

同一の演奏会でも、席のグレードによって5000円から9000円程度の間で値段が変動する。これについては事前に知っていたため特に何も思わなかったが、U25料金なるものが存在し、25歳以下であれば一席のグレードに関係なく一律2000円で鑑賞できるようになっていた。

なぜこんなものが存在するのかと困惑したが、調べてみると「未来の観客を育てる」「空席を減らして音響を良くするといった目的があるそう。

どんな目的だろうと、安価で鑑賞できるのは若年層にとっては大変ありがたい。

U25料金のない演奏会も当然あるが、制限を緩めてU29料金を設定している演奏会もあったりと、想像していたよりもかなり若者に対する敷居が低くて、「初心者の自分でも歓迎してくれるんだ」という安心感があった。

演奏会鑑賞

肝心の演奏会の内容についてだが、

ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団等、世界各国の首席指揮者や音楽監督を歴任したアンドレイ・ボレイコが登場。1905年の血の日曜日事件を描いたドラマティックで壮大なショスタコーヴィチ交響曲第11番「1905年」を指揮します。「ピアノと管弦楽のためのカプリッチョ」のソリストには、ジョージアの天才ピアニスト ツォトネ・ゼジニゼが登場。バレンボイム、ラトルが絶賛する世界が最も注目する15歳。日本のオーケストラとはこれが初共演となります。

新日本フィルハーモニー交響楽団 #664〈サントリーホール・シリーズ〉 より

とのことで、穎脱したジョージアの若者をメインに据えた内容だった。

狙ったわけではないが、「若き天才」という要素が個人的な最近のトレンドだったため、開演前から非常にワクワクしていた。

開演45分前に開場され着席できるようになるため、そのタイミングで僕もホールに入った。

開演30分前からプレコンサートなるちょっと催しがあった。プレコンサート中は入退場自由とのことで、着席数もまばらでおおよそ2割ほど埋まっているかな?といった具合だった。

(せっかくお金払って来ているならプレコンサートも聞かないと損じゃんという気もしたが、普段から演奏会に来ている面々にとってはそうでもないのかもしれない)

気楽にパンフレットを見ながら生演奏を鑑賞できて、ちょっと高級なカフェにでも来ているような感覚だった。

そして開演を迎えたのだが、前述のとおり僕は音楽のことを何も知らない。

プレコンサート中に読んだパンフレットに、演奏曲についての細かな説明が記載されていたため、ある程度作曲者の心境や当時の情景を想像しながら楽しむことができた。

また、今回のメインでもあるストラヴィンスキーの『ピアノと管弦楽のためのカプリッチョ』での、天才ツォトネ・ゼジニゼの演奏は素人目にも凄まじく、エネルギーを感じた。

この少年のバックグラウンドをもっと知りたいと、知ってもう一度演奏を聴きたいと思った。

ショスタコーヴィチの『交響曲第11番 ト短調 op.103「1905年」』は革命の曲であり、うねるような圧を感じる演奏で、約65分間にも及ぶ長い曲でありながら、最初から最後まで固唾を呑むような緊張感があった。

校外学習以来の(自発的には初めての)演奏会は、総じて満足度の高いものだった。

簡単な感想と今後

月に一度とかの高頻度で行こうとは思わないものの、年に数回くらいの頻度なら行きたいな、というのが率直な感想だ。

他人が魂を賭して作ったであろう創作物を、若いうちは安価で享受できるというのは本当に魅力的だと思う。

多分自分がもっと教養に富んでいて、もっと作曲家や奏者の心境をくみ取れる人間だったなら、より楽しめるのだろうなと感じる。

U25、U29料金が適用されないころにはそんな人間になれているといいな。